在新汽车时代,整车企业技术规划的三大核心要素——品牌、产品、技术已发生根本性改变。其中,技术的生态化发展不仅是核心变化和突出特征,也是当前技术规划的最大难点所在。整车企业亟需一套系统且清晰的理论体系,指导其在技术路径选择、分工体系构建及技术实施等方面做出科学决策,以有效应对新时代技术变革及其落地的挑战。

盖斯特咨询公司本篇研报立足新汽车时代视角,深入解读技术规划的核心变革,总结出一套“四步走”的完整方法论,并为车企制定技术规划提出切实策略建议。

一、新汽车时代对技术规划的再认知

1.技术规划的概念辨析

技术规划,是指企业依据品牌与产品定位,对各类技术进行分析、研判与筛选,甄选纳入研发计划的技术集合,并制定资源布局与投入策略,最终实现技术落地实施的全过程。

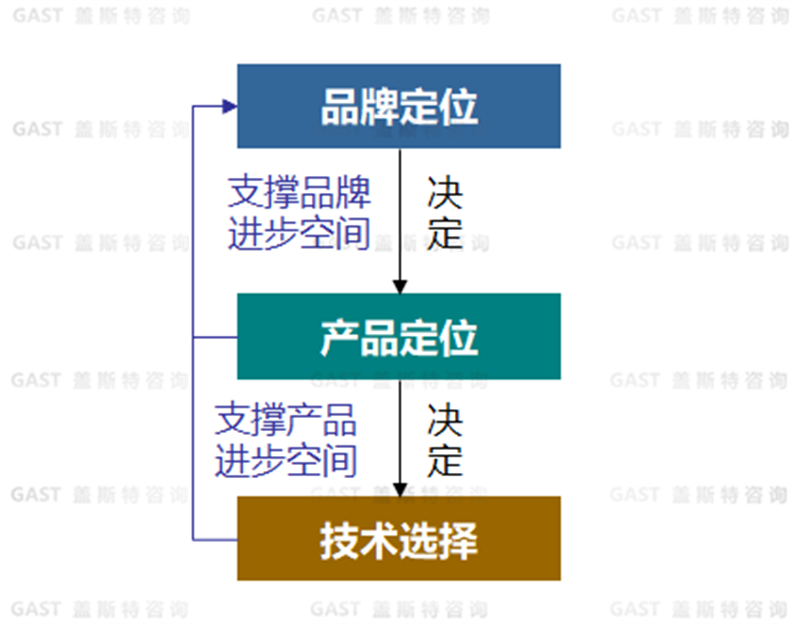

其中,品牌、产品与技术是技术规划的三大基本要素,三者相互支撑且缺一不可。如图1所示,技术是品牌与产品的基石。在品牌层面,先进技术的传播和“技术品牌”的打造,能够强化品牌特色,提升品牌价值与市场影响力;在产品层面,技术方案直接影响产品的用户体验、成本控制及差异化竞争力的构建;另一方面,品牌调性与产品定位也反作用于技术选择,影响其选择方向与侧重点。

图1技术规划基本要素的逻辑关系

2.技术规划要素的核心变化

当前,技术规划三大基本要素及其之间的逻辑关系并未改变,但是每一要素的内涵和外延已发生“质变”。

第一,品牌内涵改变。传统汽车的品牌内涵主要源自机械硬件的技术与制造工艺等积累,这种优势往往通过长期的研发投入和市场验证逐步建立起来,最终形成独特的技术标签和品牌认知。而在新汽车时代,品牌内涵塑造的关键已转为以电动化与智能化技术为主导,即车企通过电动化和智能化技术赋能,为用户打造全新的体验,并通过市场竞争,在消费者中形成全新的情感共鸣及品牌价值认同。

第二,产品属性改变。汽车正在由传统交通工具向“新汽车”进化,“新汽车”即基于数据、具有自我进化能力、承载智能移动生活空间的新物种。与传统汽车相比,“新汽车”具有三大全新属性:一是移动属性升级。“新汽车”在加速、操控和舒适等性能方面显著提升,同时自动驾驶使得车辆的驾驶权和所有权发生根本性改变,这将重新定义汽车在人类社会中的作用;二是空间属性放大。未来“新汽车”的智能移动空间属性将进一步放大。当前“冰箱、彩电和大沙发”上车,以及不少产品推出的小憩、露营、影院模式等,均是车企为了提升用户在车内多样化空间体验而做的尝试;三是情感属性加强。未来的汽车将更懂人的需要,可为用户提供主动式服务和情感化交互。同时在人工智能的赋能下,汽车的理解能力和执行能力不断进步,将带给用户胜过秘书和保姆的贴心体验。

第三,技术呈现生态化趋势。“新汽车”技术变得更加多元、复杂和广泛,不仅包括传统硬件,也有平台、架构、新硬件、软件及算法等相关技术,还涉及大数据、大模型、通信等新型基础支撑技术,这些技术涉及多产业、多领域、多环节,诸多要素又相互交织,呈现明显的生态化发展趋势。其中每个要素依托其背后不同的主体,发展“新汽车”需要打通部门、企业、产业甚至国界之间的阻隔,使多个主体能够在专业化分工下协同发展。由此新型产业分工正在形成。

可以看出,技术生态化发展是新汽车时代的核心变化和突出特征,也是当前车企技术规划的最大难点所在。技术生态化发展要求汽车企业不仅应具备自身的核心技术能力,还应实现资源重组的新型商业模式,以及基于数据闭环的产品和服务优化等。

3.技术规划的复杂性与重要性

由于“新汽车”所涉及的技术领域之广、要素之多、主体之复杂均前所未有,车企既不可能自主掌握全部技术,也没有必要包揽所有。一方面,“新汽车”所需的技术组合呈指数级增长,若车企试图全面布局,那么在资金、人力、成本和时间上都是巨大的负担,事实上车企无法真正做到掌握全部核心技术;另一方面,对于人工智能、大模型等部分技术,ICT企业已形成先发优势,而车企不易掌握也不宜拥有。因此,对于车企而言,技术规划的重要性愈发凸显。

当前技术规划的核心在于找准自身的生态位置,清晰界定核心能力,抓住重要的核心技术。技术规划考验的是车企的判断能力及分工协作智慧。一方面,车企必须掌握一定的核心技术,以更好支撑产品竞争力与差异化,即“有所为”;另一方面,专业化分工的多主体协作、共建生态是大势所趋,车企必须学会与不同供应商有效分工、充分协同、资源整合,从而构建自身的技术生态体系,实现“有所不为”。

二、制定技术规划的总体方法论

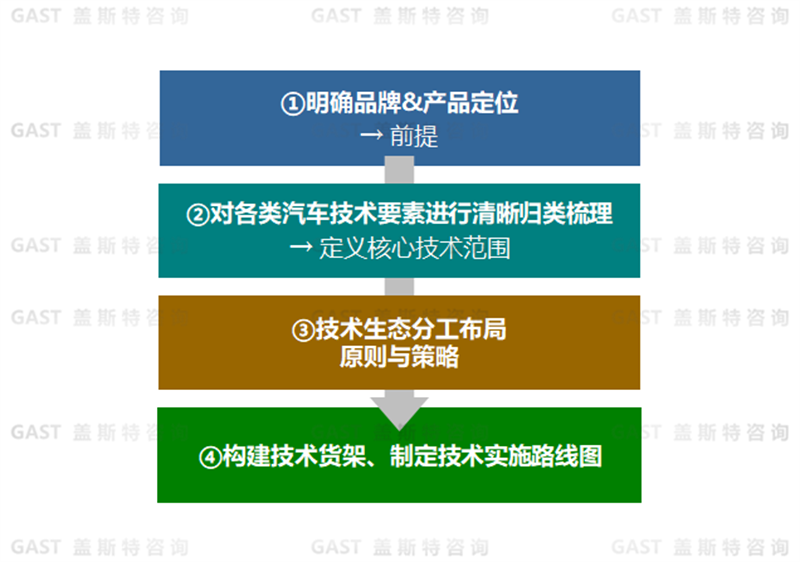

面对新汽车时代的诸多挑战,盖斯特研究团队提炼出技术规划“四步走”的总体方法论。一是,明确新时期品牌定位和产品定位,这是制定技术规划的前提条件;二是,对各类汽车技术要素进行清晰归类梳理,进而定义核心技术的范围;三是,明确技术生态分工的布局原则与策略,即车企在掌握战略能力的前提下,判断属于战术能力的技术,哪些需要自研,哪些需要专业化分工;四是,搭建技术货架和技术体系,制定技术实施路线图。

图2制定技术规划的总体方法论

下面具体讲述四个步骤的策略原则和详细方法。

第一步,明确品牌定位与产品定位

如前所述,品牌定位决定产品定位,产品定位决定技术选择。同时技术规划必然服务于品牌与产品战略,因此车企在制定技术规划之前,必须明确品牌与产品定位,以此支撑后续的核心技术选择。

首先,对于品牌定位,车企既要明确品牌是以技术为主导还是以服务为主导,也需清晰阐释品牌调性,并勾勒品牌未来愿景。例如,企业未来目标是成为能源型企业、人工智能企业或服务型企业等。其次,明确产品定位,包括产品要强化的核心特色与需弱化的功能属性,进而有针对性地选择技术。例如,若主打家庭用车市场,产品应突出大空间、乘坐舒适性与无续航焦虑等特色,无需过度追求操控性。最后,技术选择必须有效支撑品牌力及产品竞争力。支撑品牌力意味着技术选择要契合品牌定位与调性,通过宣传技术内涵打造品牌形象;支撑产品力则需明确技术对产品的具体赋能方向,如质量保障、性能提升、技术先进性、成本优势或差异化特性等。此外,亦需统筹思考“生产一代、研发一代、储备一代”体系中的技术在产品上的落地时序,以及技术对实现品牌愿景的支撑作用。

第二步,定义核心技术的范围

面对多元且交织的新汽车技术,车企需以全新视角对其系统化分类,从而明确界定核心技术与非核心技术。

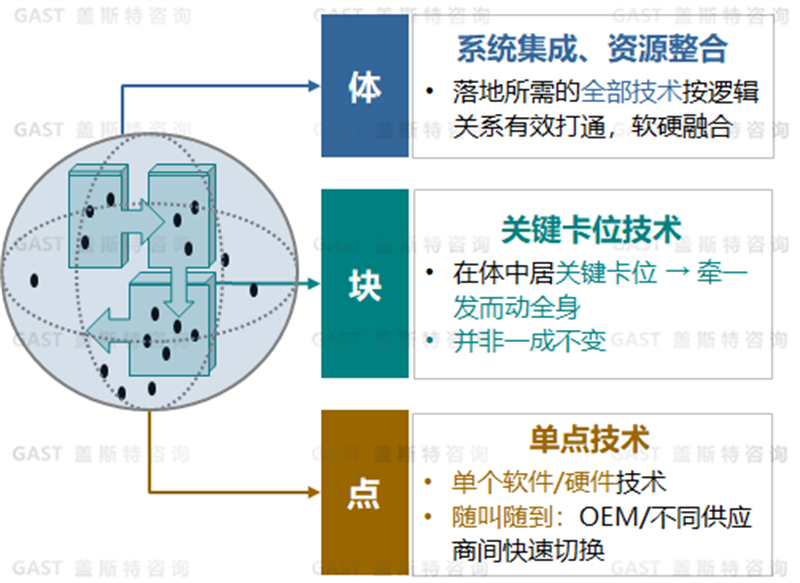

盖斯特研究团队依据“新汽车”的技术特征,将其划分为“点、块、体”三个层级。如图4所示,其一,“体”技术指支撑“新汽车”落地所需的技术体系,其核心在于通过软硬件融合技术建立逻辑关联,形成整体架构。例如EEA(电子电气架构)、SOA(面向服务的架构)等整体架构等;其二,“块”技术指关键卡位技术,即在“体”中占据关键枢纽地位、具备全局影响力的技术类别。但是这一类别并非一成不变的,比如,芯片之于计算平台、OS之于软件系统和AI大模型,都是其块技术。未来并非一直如此,很可能持续出现多点合一的新模块;其三,“点”技术指独立的软硬件技术单元,例如应用程序(APP)、激光雷达、摄像头等具体技术单元。以上是“点、块、体”技术的分类原则。

图4“点、块、体”结构

在明晰上述技术分类原则的基础上,车企还需明确技术的分工原则。具体而言,“体”技术属于车企的战略能力,是产品的“灵魂”所在,因此是必须自主掌握的核心技术;而“块”和“点”技术则可视为战术能力,车企可依据自身的品牌与产品定位、能力资源以及技术特性,灵活选择自主研发或与供应商协作分工。

技术规划到这一步,必须清晰定义出企业核心技术的范围,特别是“体”技术。车企应认识到:系统集成与资源整合是实现“新汽车”落地的核心能力,即依靠架构实现所有要素的逻辑贯通,最终实现战略能力与战术能力的统一。

第三步,理清技术生态分工的布局原则与策略

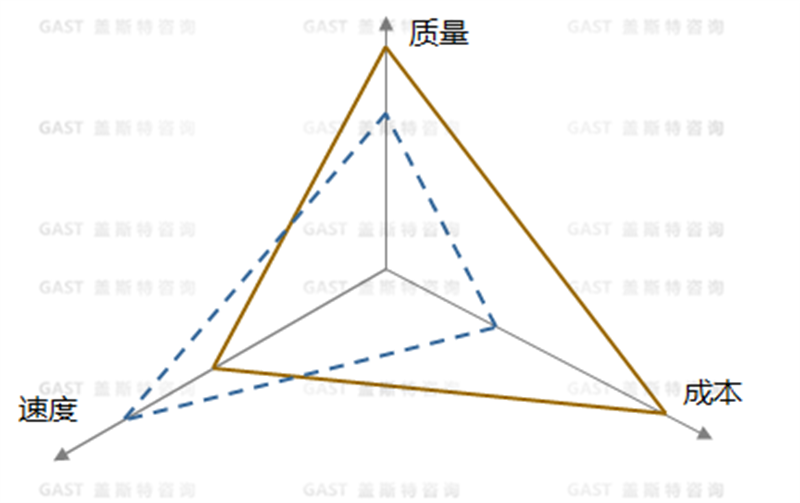

在掌握“体”技术的前提下,车企如何科学决策“块”“点”技术自研或分工的路径?盖斯特研究团队认为,决策关键在于寻求质量、速度、成本三要素的最优平衡,即综合考量技术特性对质量要求、研发时效及成本投入的三个要素,据此确立自主研发、战略合作或外购策略。

典型案例如下:软件算法类技术,由于与用户体验关联度高,直接关乎车企在新汽车时代的主导地位,所以对其研发速度与质量标准要求高,车企应优先采取自研策略;高性能数字底座类技术,虽然对于质量要求高,但研发成本过于庞大,需通过与合作伙伴分摊投入,因此车企应在深度参与的前提下优先选择专业化分工;至于技术成熟的零部件或标准件,车企可直接实施外购策略,同时通过设置A/B点供应商机制保障议价能力与供应链稳定性。

图5速度、质量、成本铁三角

综上所述,未来车企的核心竞争力将聚焦于三大关键能力:基于品牌调性的掌控力、核心技术应用的主导力、关键资源分工布局及系统整合能力。技术生态成功落地的关键在于,精准把握自研与生态分工的最佳平衡点,既要确保关键技术全栈可控,又要充分发挥专业化分工的协同创新效应。

第四步,构建技术货架和研发体系

1.技术货架的构建要点

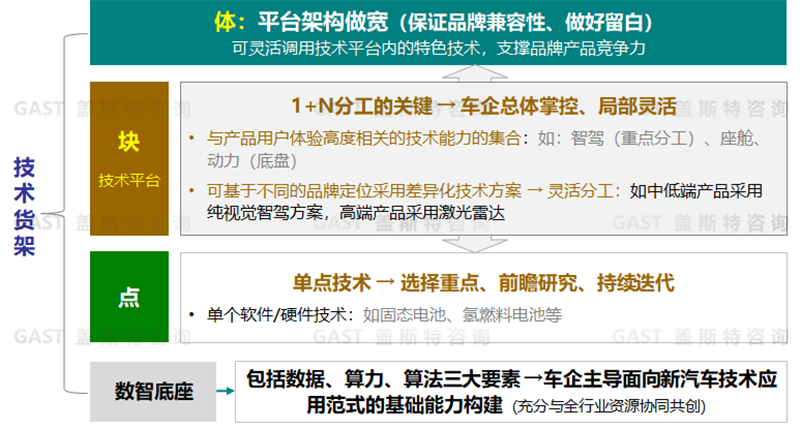

车企技术规划的最终实现,必须拥有满足其所有品牌和产品需求的技术货架,以支撑品牌与产品的竞争力。从技术货架构成来看,包括数智底座以及构成新汽车技术的“体”、“块”、“点”三类技术。

图6技术货架

其中,数智底座指的是数据、算力、算法,属于行业级资源,车企作为应用主体,需主导数智底座的构建与运营,并充分与行业资源协同共创。而具体到技术研发层面,对于“体”的技术,车企需将平台架构做宽,以保证兼容旗下不同品牌的需求;“块”技术主要包含与产品用户体验高度相关的技术能力集合,如智能辅助驾驶模块、座舱模块、动力模块等。对于这部分技术,车企应坚持“总体掌控、局部灵活”的原则。例如,可选择自研低成本智能辅助驾驶方案,以更好地控制成本,并以高性价比产品吸引用户关注;而高阶智能辅助驾驶方案可以采用先合作后自研的路径,这样有利于前期快速实现高阶技术方案应用,后期再通过自研提升能力,以支撑打造品牌调性;对于单点技术,车企应重点选择具有较高战略价值的重点技术进行前瞻研究并持续迭代,如固态电池等。

2.研发体系的构建要点

为支撑技术货架持续迭代完善,车企需根据不同技术类别及其特征,综合考量内外部研发资源配置,构建循环滚动式技术研发体系——量产一代、研发一代、储备一代,即推动储备技术持续转化为研发技术,并最终实现量产应用,同时持续将新技术纳入储备技术体系。

对于三代技术体系的界定与分工布局策略,现阐述如下:

“储备一代”技术:指未来5-10年可能实现产业化的前瞻性技术。企业应将其列为常态化重点监控领域,建立持续性技术追踪与识别机制,并定期开展系统性评估与技术路线规划。技术布局需分类实施:对于先进概念性技术,可委托高校、科研院所、科技公司等创新主体开展前瞻性的研究;对于有潜力的关键技术,可通过内部预研立项推进研究。

“研发一代”技术:指产业已存在但尚未完全成熟的必要关键技术,主要支撑未来3-5年产品核心竞争力构建。企业可采取两种实施路径,对关键共性技术进行自研或与供应商建立深度战略合作。

“量产一代”技术:指现阶段具备产业化成熟度的技术。企业应通过整合行业资源实现快速集成应用,以确保量产产品的市场竞争力。

图7技术研发体系

总之,面对新汽车时代技术生态化发展的新趋势,车企制定技术规划的总体原则是集中资源在重要的核心技术上,做到“有所为,有所不为”。盖斯特总结出的技术规划“四步走”方法论,可协助车企理清分工边界,制定与自身发展战略高度契合的技术规划,从而构建不同代际产品的核心竞争力,为企业长期可持续发展奠定坚实基础。