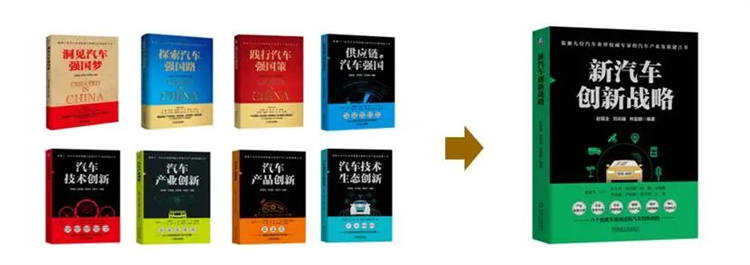

“赵福全研究院”高端对话栏目自2014年推出以来,十一年间已完成了76期对话,诸多不同岗位和领域的重量级嘉宾与我一起,在这个平台上碰撞思想、交流观点、分享洞见,让这个汽车行业的“老友记”日益受到业界的广泛关注和高度认可。我们的对话不仅通过行业众多主流机构、媒介的公众号同步直播,而且之后还以精心制作的视频版、音频版和文字版等多种形式持续传播。同时应广大同仁的要求,我们将对话内容进行系统编撰和深度加工,持续推出了“赵福全研究院·汽车产业战略系列”丛书,旨在以书面形式沉淀智者心声、指引产业方向、铭记发展历程。此前,该丛书已先后出版了八部专著,包括《洞见汽车强国梦》《探索汽车强国路》《践行汽车强国策》《供应链与汽车强国》《汽车技术创新》《汽车产业创新》《汽车产品创新》和《汽车技术生态创新》,而今天呈现给大家的是本系列丛书的第九部专著——《新汽车创新战略》。

说起来早在2017年,我就提出了“新汽车”这个概念。此后,我带领团队一直在研究“新汽车”,不断深化对其的认知。在此过程中,我越来越意识到,本轮科技革命将给汽车产业带来根本性的重构,唯有以一个全新的概念才能充分表征新老汽车产业的全方位差异及其深远影响。或许有人会觉得,汽车已经电动化了,直接称电动车即可,何必要称“新汽车”呢?实际上,未来的汽车产品将是基于数据、具有自进化能力、承载智能移动空间的新物种,这远非动力系统电动化那么简单。

我特别提出“新汽车”的概念,就是想向汽车行业的从业者们强调:过去以代步工具为基本属性的传统汽车正在发生本质改变,未来“新汽车”将具有全新的属性、特征和用途。为此,我们需要充分认识到本轮产业重构的颠覆性,高度关注未来发展趋势,并通过对“新汽车”持续加深理解、加大投入、加强实践,最大限度地释放汽车这个“古老”的战略性新兴产业在新时期的新潜力。当然,随着产业重构的不断深化,新科技主导的新型汽车产品形态及产业模式将日趋明朗,最终传统汽车将彻底成为历史,届时或许“新汽车”的概念也就失去了意义。但在探索产业发展新路径和产品打造新范式的征程中,“新汽车”这个概念的价值至关重要,因为它一目了然地指明:此汽车非彼汽车,我们必须用全新的思维和理念来拥抱“新汽车”,才有可能抓住本轮汽车产业重构的历史性机遇。反之,如果我们仍然以“延长线”思维来看待汽车产品的变化,以为这不过是传统汽车某些部分的技术替代或改良,那最终注定不会成功。

令我欣喜的是,如今“新汽车”的概念已被行业广泛接受和使用:2024年北京车展的主题就是“新时代、新汽车”,还有很多车企都将“新汽车”作为自身科技日等各种活动的关键词;更重要的是,不少车企正在打造“新汽车”产品、构建“新汽车”生态的方向上积极探索和实践,并已取得一系列进展。这表明业界对于“新汽车”的共识渐趋形成,也表明“新汽车”开始进入到全面落地的新阶段。当此之际,围绕着“新汽车”的创新发展,进行产业、企业、产品、技术以及商业模式上的深入探讨,就变得非常必要、重要且紧迫了。正因如此,我选择了“‘新汽车’创新”作为本栏目最新高端对话的主题。

与我进行对话的嘉宾包括:中国汽车工程学会名誉理事长付于武先生,作为行业德高望重的老领导,他为我们带来了国家和产业高度的深邃见解;零跑汽车创始人、董事长朱江明先生,四维图新科技公司CEO程鹏先生,两位在企业一线操盘的领军人,从整供不同视角分享了各自的思考与实践;中国工程院院士李克强先生,中国信息化百人会执委安筱鹏先生,作为相关领域内最具权威性的学者,他们系统阐释了智能网联汽车创新、企业数字化转型等关键问题。

此外,在第31届中国汽车工程学会年会上的尖峰对话环节,我作为特邀主持嘉宾,与付于武理事长以及奇瑞集团董事长尹同跃先生、赛力斯集团董事长张兴海先生、重庆长安汽车公司总裁王俊先生等四位嘉宾,深度交流了“汽车产业高质量发展”的话题,这部分内容也收录到本书中。

毫无疑问,“新汽车”的创新发展是一项牵涉广泛、高度复杂的系统工程。在产业层面,涉及到跨行业、跨领域、多主体、多要素融合协同的全新理念和范式,特别是汽车产业与大智能产业的相互拥抱,将产生前所未有的影响和价值;在企业层面,涉及到企业家精神的传承与焕新,企业发展战略及模式的全面重塑,组织、流程及体系的底层变革,以及整供关系、海外发展、人才工程等一系列关键问题;在技术层面,涉及到不同核心技术的前景预判、路线选择与策略优化,包括数字化、人工智能、大模型等综合性技术和电池、电子电气架构、汽车芯片、操作系统、高精地图等具体技术的发展路径、专业分工与协作模式等。这也是我特别选择具有不同代表性的对话嘉宾并精心设置交流议题的原因所在,唯有如此,方能覆盖“新汽车”创新的方方面面,从而为产业升级和企业转型提供全方位的系统性参考。

大家一致认为:未来汽车将与交通、能源、城市等融合发展,成为打通人流、物流、能源流、信息流以及价值流的移动载体,从而全面提升社会运行效率和治理能力,因此发展“新汽车”不是简单的产品工程升级,而是价值空前的社会经济革命;与此同时,人工智能技术特别是大模型的快速发展,不仅将会赋能汽车的产品力,更将赋能车企的创新力,从而驱动从“软件定义汽车”到“AI定义汽车”的跃迁,因此发展“新汽车”不只需要渐进性的改良,更需要颠覆性的创新;在此趋势下,汽车核心技术的边界正在不断扩展,任何一家乃至一类企业都无法独自掌握所需的全部技术,基于专业化分工的多主体协同创新就成为唯一选择,因此发展“新汽车”必须采取跨界融合、资源共享、协同共创的生态化模式,这将催生出全新的产业发展范式、企业创新体系以及整供合作关系。

从产业发展大势来看,智能电动汽车是全球的共同需求和共性规律,中国只是先行了一步,不会成为世界孤岛,对此政府和企业要有战略定力,继续坚定不移地推进汽车电动化、智能化发展。新时期坚持创新、提升效率成为中国汽车产业高质量发展的主旋律,做强产业、做优企业、做精产品、做好生态则是高质量发展的核心内涵与重点方向。在此过程中,政府应积极发挥不可替代的关键作用,以鼓励创新为基本出发点来进行前瞻布局和系统施策,以加快发展来解决发展中产生的各种问题。

从企业体系升级来看,数字化转型尽管收益难以预期,但不转型的风险更是企业难以承受的,因此势在必行。数字化转型是全局性的系统工程,随着AI大模型的发展与应用,将给企业带来工具、决策和组织三场重要革命。事实上,大模型本身就是一场新的技术革命和产业革命,其威力堪比核武器。对于汽车企业来说,一要集合各方力量共建行业基础大模型;二要基于基础大模型重构专业模型,这样的专业模型将实现能力的质变跃升;三要面向AI重新定义自身的组织及管理,以最大限度地发挥大模型对企业创新力的赋能作用。

从企业创新发展来看,在日益激烈的市场竞争下,企业必须依靠技术创新和成本控制来打造核心竞争力,而团队效率比规模更重要。同时,整车企业与不同的供应链企业,特别是大智能产业的各类不同科技公司,都必须形成建设生态、合作共赢的新理念并全力付诸实践。最终,只有能够有效整合各方资源和力量、真正形成整供命运共同体的车企,才有可能成为本轮产业重构中的胜出者。

从智能汽车产品来看,发展智能网联汽车,国家战略引领是基本前提,跨界融合是必由之路,自动驾驶是重中之重,场景落地是关键所在。单车智能与车路协同两种技术方案并非相互排斥、而是逐级递进的关系,前者是后者的基础,后者使前者的能力得到强化,并能创造更多更大的价值。当前,车路协同在成本、通信、安全与效益等方面均已具备可行性,主要问题在于车端和路端的相关主体尚未充分协同。未来车企要为适应信息化道路而改变汽车设计,在增强智能能力的同时降低车端成本。

从技术创新策略来看,全栈自研是伪命题,因为专业分工是汽车产业的基本规律。面对日益多元、复杂、交织且易变的汽车核心技术,整车企业一方面必须明确自研边界,聚焦于产品定义、系统集成等关键能力以及电子电气架构、智能座舱和智能驾驶等核心技术,另一方面要发挥好龙头作用,主导构建多主体协同的技术创新生态。与此同时,由于不同的技术能力及资源来自于不同的主体,“新汽车”产品开发的领导者需要拥有决策与协调的更大权力。

从具体关键技术来看,汽车芯片需要巨额投入且应用要求特殊,因此规模有限的整车企业不宜自研芯片,但应深度参与芯片开发。未来汽车操作系统预计将有多种方案长期并存,各自胜任不同的需求,而核心操作系统必须兼顾对计算能力和通信能力的调配。地图是智能网联汽车不可或缺的支撑技术,当前地图已实现了全链条各环节的全面进步,未来更将同时赋能智能汽车与智慧城市的发展。

应该说,“新汽车”的创新发展在全球范围内都是无可参照的全新课题,不仅当下就有诸多难题亟待破解,而且随着认识和实践的深化,后续必然还会出现新的难题。而对话嘉宾们的上述真知灼见,为“新汽车”创新勾勒出了一幅完整的行动地图,既回应了目前业界最关切的问题,也预判了今后行业发展的趋势,从而为汽车及相关企业有效开展“新汽车”创新提供了全方位的重要参考和借鉴,这也正是我们编撰出版本书的最大价值。展望未来,等到“新汽车”大行其道、全面落地的那一天,重新翻阅本书的读者们,或许会与我们产生一种共鸣:《新汽车创新战略》正在见证并指引一个新时代的开启。谨以此与诸位读者共勉!

在此,对本书的体例稍作说明。《新汽车创新战略》继续延续本系列丛书的既有范式,分为“高端对话”和“论道车界”两个部分。前者是我与诸位嘉宾的对话实录,我们在这部分专门提炼出了核心观点,并根据内容添加了小标题,以方便读者阅读;后者则是我们重新梳理、总结归纳而成的产业发展共识及方法论,旨在系统回答“新汽车”各个方面的关键问题,这部分还特别插入了我们精心绘制的相关图表,以更直观地展示主要观点和复杂逻辑,帮助读者更好地理解相关内容。

最后,值此新书问世之际,再次感谢各位同仁多年以来的宝贵支持!我们绝不会辜负大家的认可与期许,一定把“赵福全研究院·汽车产业战略系列”丛书继续编著下去,不断推出新的著作,为中国乃至世界汽车产业的创新发展贡献自己的一份力量。

“赵福全研究院·汽车产业战略系列”丛书,既倾注了老汽车人的智慧与期许,也记录了年青一代的感悟与努力,这不仅是不可多得的一场思想盛宴,也体现了做强汽车产业的一种使命传承。愿中国汽车产业发展得更快更好!

“赵福全研究院·汽车产业战略系列”丛书堪称一份系统全面的汽车产业发展建言书,内容全面又不乏深度,思想高远又脚踏实地,对于丰富汽车产业发展战略、明确具体实施路径做出了贡献。

付炳锋(中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长)

“赵福全研究院·汽车产业战略系列”丛书内容丰富详实、观点精彩纷呈,汇聚了行业领导、专家以及企业一线领军人的真知灼见,特别向奋斗在各个领域的广大汽车同仁们推荐。

聚焦于如何早日做强汽车产业,“赵福全研究院·汽车产业战略系列”丛书记录了一场场精彩纷呈的思想碰撞,特别是其中不乏对自主品牌的真挚筹划与切实建议,对于新形势下自主品牌汽车企业的发展很有借鉴意义。

“赵福全研究院·汽车产业战略系列”丛书以汇聚权威专家洞见、指引企业创新方向、记载产业发展历史为宗旨和特点,持续辨析行业最新热点,系统解答诸多关键难题,对全产业生态的各类主体来说,都是开卷有益的经典之作。

清华大学车辆与运载学院教授/博士生导师、汽车产业与技术战略研究院(TASRI)院长,世界汽车工程师学会联合会(FISITA)终身名誉主席。目前主要从事汽车产业发展、企业运营管理、技术发展路线等领域的战略研究。

在美日欧汽车界学习、工作近二十年,曾任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监(Research Executive)。2004年回国,先后担任华晨与吉利两家车企的副总裁、华晨宝马公司董事、吉利汽车(香港)执行董事、澳大利亚DSI控股公司董事长以及英国锰铜公司董事等职。作为核心成员之一,领导参与了包括沃尔沃在内的多家国际并购及后续的业务整合工作。

赵博士2013年5月加盟清华大学。现任世界汽车工程师学会联合会首届技术领导力会士,美国汽车工程师学会会士,中国汽车工程学会副理事长、首届会士、技术管理分会主任委员、数字化与智能制造工作委员会主任委员,英文学术期刊《汽车创新工程》(Automotive Innovation)创刊联合主编,中国汽车人才研究会副理事长,以及多个地方政府及多家企业的首席战略顾问。

赵教授在2014年创办了《赵福全研究院》高端对话栏目,迄今已与行业领袖及知名企业家等重量级嘉宾进行了76场对话。赵博士主持开发过近20款整车及10余款动力总成产品,主导完成了各类重大战略及管理咨询项目300余项,拥有授权发明专利300余项,已出版中英文专著16部,其中两部英文专著已被译为中文,发表中英日文论文300余篇,在主流报刊媒体上发表产业评论200余万字,在重大论坛上发表主题演讲200余场次,曾获《中国汽车报》行业年度人物、纪念改革开放30年及40年中国汽车工业杰出人物、《21世纪经济报道》年度自主创新人物、“中国经济网”汽车行业年度人物、机械工业出版社70周年“百佳作者”等各类重大奖项40余项。世界汽车工程师学会联合会为表彰和见证赵教授的特殊贡献而授予他的主席奖章已由北京汽车博物馆永久收藏。

清华大学车辆与运载学院副研究员、汽车产业与技术战略研究院(TASRI)院长助理,主要从事技术评价与决策、技术创新体系建设及汽车产业发展战略等研究。

吉林大学(原吉林工业大学)汽车工程学院车辆工程博士,麻省理工学院(MIT)斯隆汽车实验室访问学者。曾在吉利研发一线工作六年,历任吉利汽车研究院技术管理部副部长、项目管理部一级高级经理、产品战略及策划部部长、院长助理(副院级)等职,直接领导过企业产品战略、技术、项目、知识产权以及商务等五大业务板块的技术管理工作。

2014年入职清华大学至今。现任中国汽车工程学会理事会理事、技术管理分会秘书长、人才评价工作委员会首届委员,中国汽车人才研究会常务理事,英文学术期刊《汽车创新工程》(Automotive Innovation)副主编。

近年来承担及参与国家、行业以及企业战略研究项目100余项。领导编撰企业、产品及技术战略等各类研究报告,合计近百万字。已发表论文90余篇,出版著作13部。经常受邀在行业重大论坛发表主题演讲或在行业主流媒体上分享观点。获中国汽车工业科学技术奖一等奖(2021),高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖(2020),中国汽车工业科学技术奖二等奖(2023,2018,2016),中国产学研合作促进奖(2018),中国汽车工业优秀青年科技人才奖(2017),全国企业管理现代化创新成果一等奖(2012),企业管理现代化创新成果浙江省一等奖(2012)。所编著作入选机械工业出版社汽车分社“十三五”十佳汽车图书(2021)和机械工业出版社建社70周年精品好书榜单(2022)。

清华大学(车辆与运载学院)汽车产业与技术战略研究院研究总监。同济大学汽车学院动力机械及工程硕士、天津大学机械学院热能与动力工程学士。

近十年行业从业经验,一直从事产业发展与技术战略研究,主导及参与节能与新能源战略研究项目近20项。负责“赵福全研究院”高端对话栏目策划与制作工作。

现任中国汽车工程学会技术管理分会副秘书长、《汽车制造业》期刊编委,曾获中国汽车工程学会成立60周年先进学会工作者、苏州紧缺专技人才计划“企业技术人才”等荣誉与奖励。

行业大佬倾情推荐

赵福全教授简介

刘宗巍博士简介

林富鹏简介